- タイトル

- 台湾のドローン(無人航空機)産業・前編:政府が後押しする台湾ドローン産業のサプライチェーン、エコシステム構築

- 本文

-

台湾のドローン(無人航空機)産業・前編:政府が後押しする台湾ドローン産業のサプライチェーン、エコシステム構築

近年台湾政府はドローン(無人航空機、Unmanned aerial vehicle、UAV)産業育成に熱心に取り組んでいる。前編ではその取り組みや背景について紹介する。

台湾南部・嘉義をドローン産業の中心に

「亜洲無人機 AI 創新応用研発中心 (Asia UAV AI Innovation Application R&D Center)」の除幕式(台湾政府・総統府公式ウェブサイトより)

2022年8月に台湾南部・嘉義に設置された「亜洲無人機 AI 創新応用研発中心 (Asia UAV AI Innovation Application R&D Center、アジア無人機AIイノベーション応用研究開発センター)」の除幕式が行われた。蔡英文総統も参列したことからもドローン産業に対する台湾政府の力の入れようが伺える。

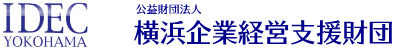

台湾ドローン産業分布図(UAS-TAIWAN2022年11月のプレゼン資料より作成)

台湾のドローン関連企業は台湾中部、台中を中心として台湾西海岸の南北に所在している。また台湾の元国営航空メーカー、漢翔航空工業(AIDC)も台中を中心にしている。この台中との距離の近さが嘉義にセンターを設置した理由の一つであると思われる。

センターは高速鉄道(新幹線)の嘉義駅の近くに設置されており、南北の都市にもアクセスしやすい。一帯はまだまだ建築物は少ないが、台北にある国立故宮博物院の南部分院が設置されるなど、台湾政府や嘉義県が開発に力を入れるエリアである

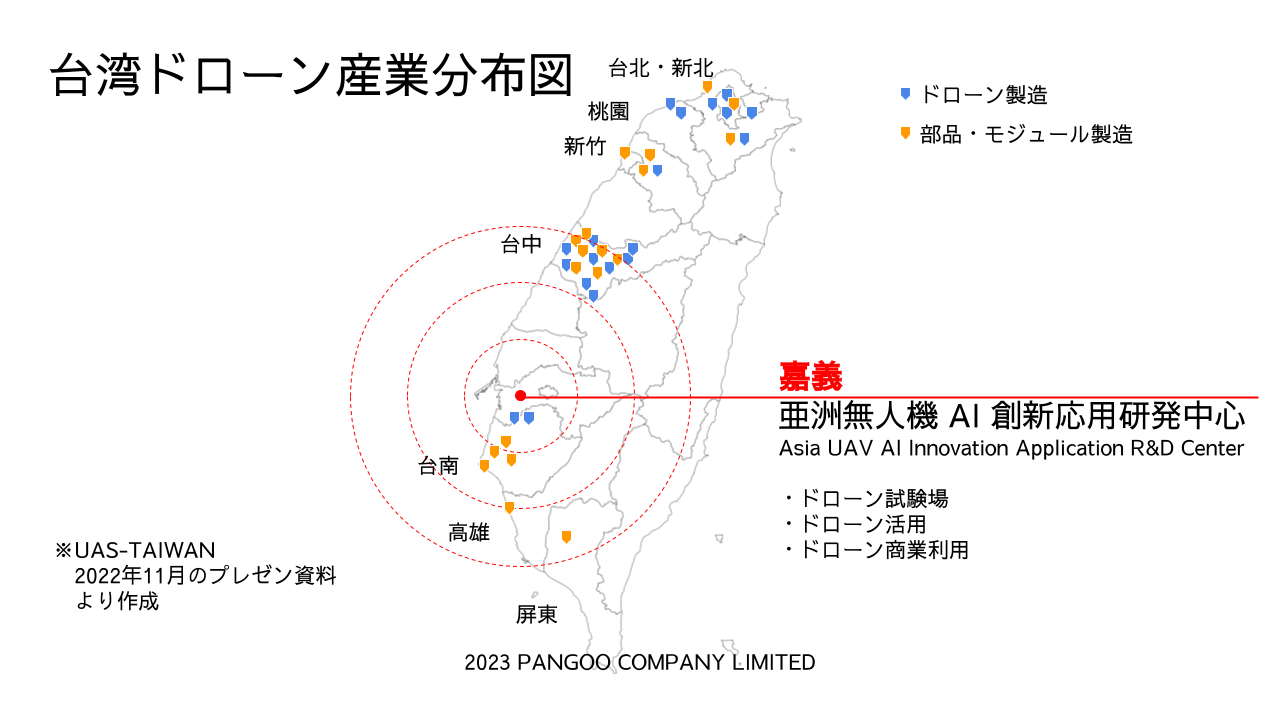

台湾の人口密度(2019)

また嘉義県の人口の少なさもドローンの試験には有利であると思われる。センター所在地(嘉義県・朴子市)は2023年1月時点の人口密度が841人/平方キロメートル、そこから海岸方向や山脈方向に向かうとさらに人口が希薄な地域がある。実用化に向けては市街地での試験が必要な場合もあるだろうが、近くにはそこそこ人口が多い嘉義市西区(4898人/平方キロメートル)・東区(3970人/平方キロメートル)が存在する。

台湾のドローン産業の担い手

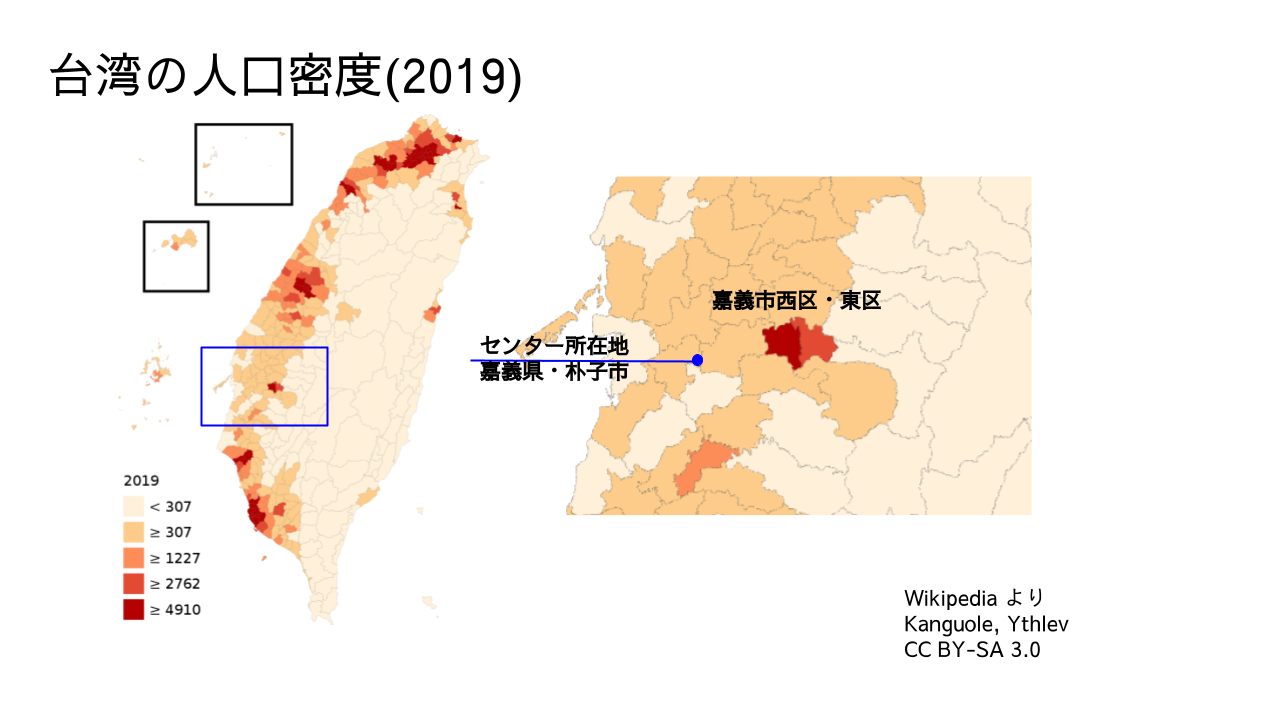

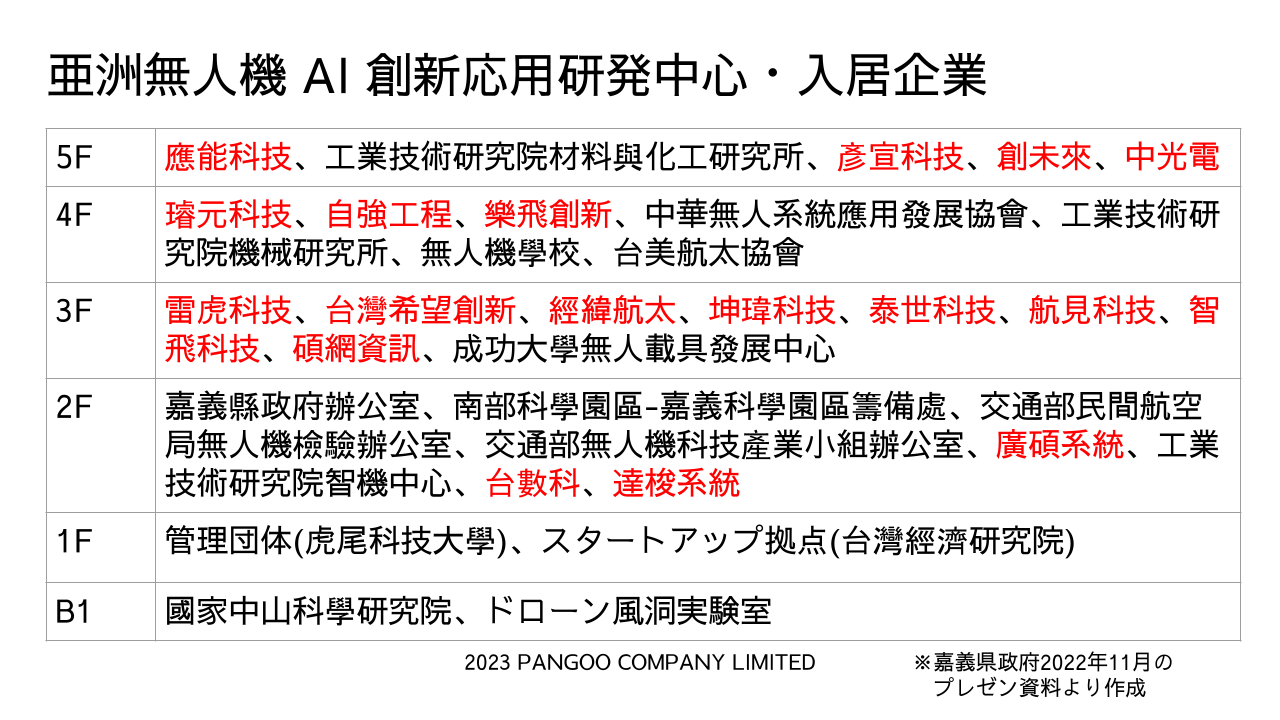

亜洲無人機 AI 創新応用研発中心(嘉義県政府2022年11月のプレゼン資料より作成)

センターの面積は10ヘクタール、ほとんどは試験場などであり、センターの建物は5階建てのセンターの敷地のごく一部に過ぎない。しかし拡張計画では30ヘクタールにまで拡張される予定がある。

亜洲無人機 AI 創新応用研発中心・入居企業(嘉義県政府2022年11月のプレゼン資料より作成)

センターの建物の大きさが小さいこともあり、現状、研究機関、自治体、大学を除くと、センターに入居している会社は20社ほどである。ただ限られたスペースに選ばれて入居しているだけにほとんどの企業が以前よりドローンに関わっている企業である。

台湾・雷虎科技のドローン(筆者が亜洲無人機 AI 創新応用研発中心にて撮影)

台湾・雷虎科技のドローン(筆者が亜洲無人機 AI 創新応用研発中心にて撮影)例えば雷虎科技は1979年設立、ドローンという言葉が出る前から、航空機を含むラジコン模型などを製造・輸出し、ドローン関係の技術を蓄積してきた。よって同社のドローンはよく見かける複数のローター(回転翼)を備えたマルチコプターではなく、ヘリコプター型が多いのが特徴である。また船舶点検用の潜水ドローンなども製造販売している。

ドローンに関するもう一つの担い手は国家中山科学研究院や工業技術研究院などの国の研究機関や大学などである。特に各種兵器システムやデュアルユース(軍民両用)技術の開発・製造を行っている国家中山科学研究院は各種の軍用ドローンの開発を行ってきた。

ドローン製造の技術的・費用的ハードルは低い

ドローンそのものの技術・費用的ハードルは決して高くない。まずモーターやバッテリーの性能向上や機体に使われる素材の軽量化により、電動ラジコン・ヘリコプターは日本では1970年代末に登場している。個人でも部品を購入し、機体から製作している人も少なくない。

ドローンはラジコンと違い、センサーやコンピューター制御により、飛行時の機体姿勢制御、飛行ルート設定、障害物回避などが自動化され、操縦が容易になっているが、ソフトウェアさえ書ければ、必要な電子部品は個人で入手可能である。

再度になるが、台湾メディアの報道によると台湾では20社ほどの機体設計能力を持ったメーカーがあるが、技術的なハードルが低いこともあり、ドローンの組み立てを行う中小企業はもっと存在すると思われる。

2020年に台湾政府がドローン産業育成のロードマップ策定

技術的なハードルが高くないこともあり、以前は正直台湾政府はドローン産業の育成にそれほど力を入れているとは言い難い状況であった。モーターや電子基板、半導体、電子部品などは台湾や台湾系企業で量産されているが、ドローン向けに量産するには需要が小さく、割に合わなかったことも大きい。

しかし2020年にドローン産業発展のロードマップが台湾政府より公表され、台湾政府も徐々に力を入れることになる。

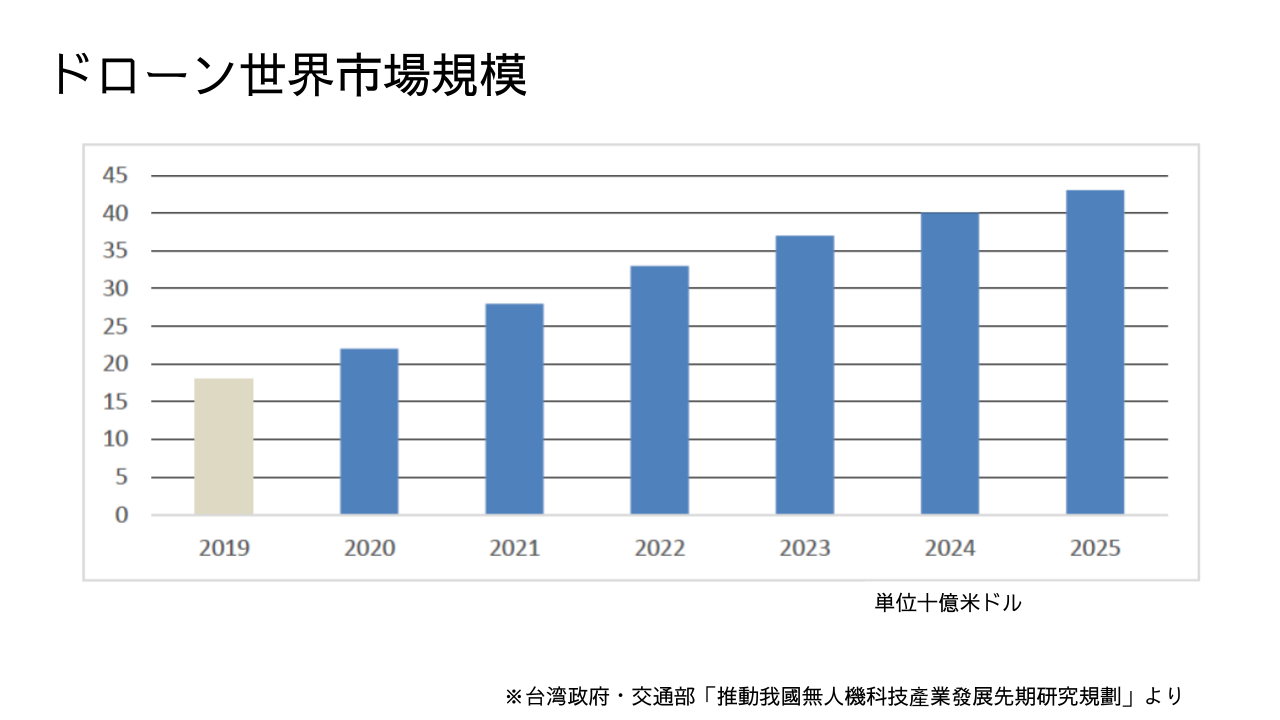

ドローン世界市場規模(台湾政府・交通部「推動我國無人機科技產業發展先期研究規劃」より)

その背景として、まずドローン市場が拡大し、ドイツDrone Industry Insights (DRONEII)によると2025年には430億米ドルになると見込まれていることがある。

2020年よりドローン関連法規整備

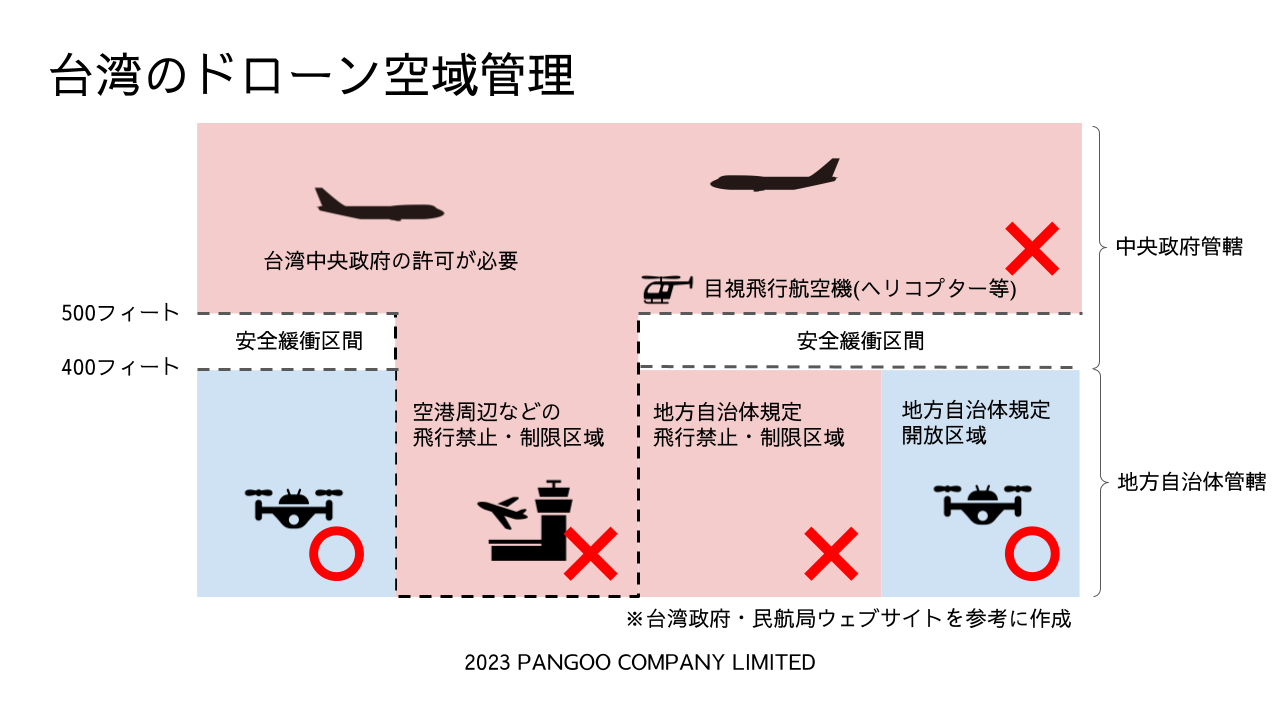

台湾のドローン空域管理(台湾政府・民航局ウェブサイトを参考に作成)

まず2020年に国際的な動向に合わせて、法規が整備された。例えば、400フィート以下が地方自治体による管理、それ以上が台湾中央政府・民間航空局の管理とされ、ドローンは400フィート以下の空域の開放された空域で使用することになった。

他にも様々な規制があるが、台湾政府は国際的な動向に合わせて法規を整備する方針であるため、今後も米国、欧州、日本などと大きく差が出ることはないと予想される。

2022年にロードマップ2.0策定・台湾政府の動きが加速

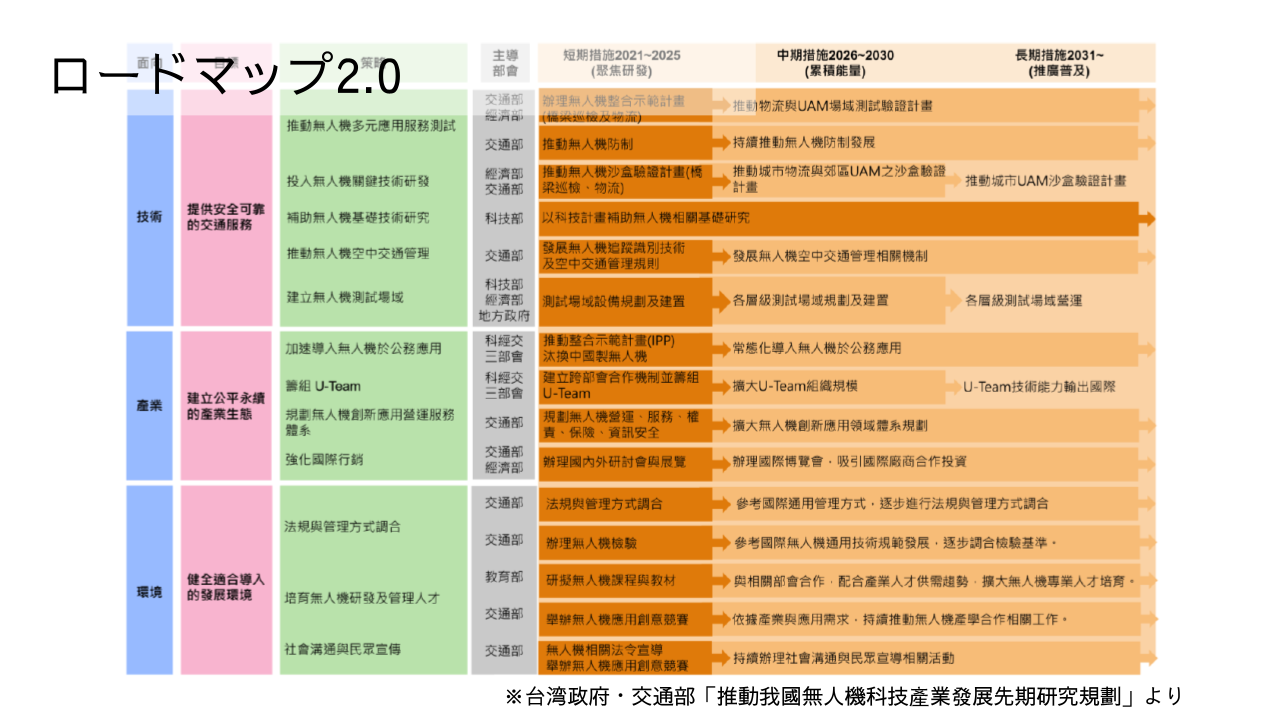

ロードマップ2.0(台湾政府・交通部「推動我國無人機科技產業發展先期研究規劃」より)

ロードマップは2022年に修正されロードマップ2.0となった。ロードマップ2.0は台湾政府・交通部(日本の国土交通省に相当)による各国のドローン事情や台湾のドローン産業の現状などの研究・分析を元に作成されている。1.0と比べると項目が細分化され、担当する官庁が記載されるなど、大幅に詳細・具体的なロードマップとなっている。

またロードマップに記載されている台湾の関連企業・組織を結集する「U-Team」についても2022年3月に「台湾無人機大連盟(UAS Taiwan)」が発足している。

中国製ドローン排除の動き

2022年より台湾政府の取り組みがさらに加速した理由の1つとして情報漏洩の懸念などによる、世界での中国製ドローン排除の動きがあると思われる。

米国などの政府機関では中国製ドローンの使用禁止、使用制限が行われており、日本でも2020年9月より政府機関によるドローンの調達には、事実上中国製ドローンを排除する条件が入っている。

現状、経済的合理性を考えるとコストパフォーマンスが高い中国製を完全に排除するのは難しい。ドローンの頭脳に当たるフライトコントローラー、モーターの回転数を制御するESC、モーターなどドローンの基幹部品では中国製が多く使われているのが現状である。

台湾政府が後押しし、上記の基幹部品の台湾での製造を実現することで、上記の状況を打破しようとしていると考えられる。

ドローン関連政策に影響を与えたウクライナ情勢

さらに最近の台湾のドローン政策に影響を与えているのが、2022年2月24日より始まったロシアのウクライナ侵攻で、ウクライナが防衛において各種ドローンを活用したことである。これにより台湾政府では国防分野におけるドローン活用も積極的に行い、またこれを台湾ドローン産業の育成につなげようとしている。

2022年9月には500億台湾元、日本円で約2300億円以上をかけて3,000機の民生規格転用の軍用ドローンを調達することを公表。中国製部品使用禁止を条件とし、2022年8月以降軍用ドローンを台湾に向けて頻繁に飛ばすようになった中国に対して後れを取っている台湾軍のドローン活用を進めるとともに、台湾のドローン産業の後押しに繋げようとしている。

ドローンのサプライチェーンは広範

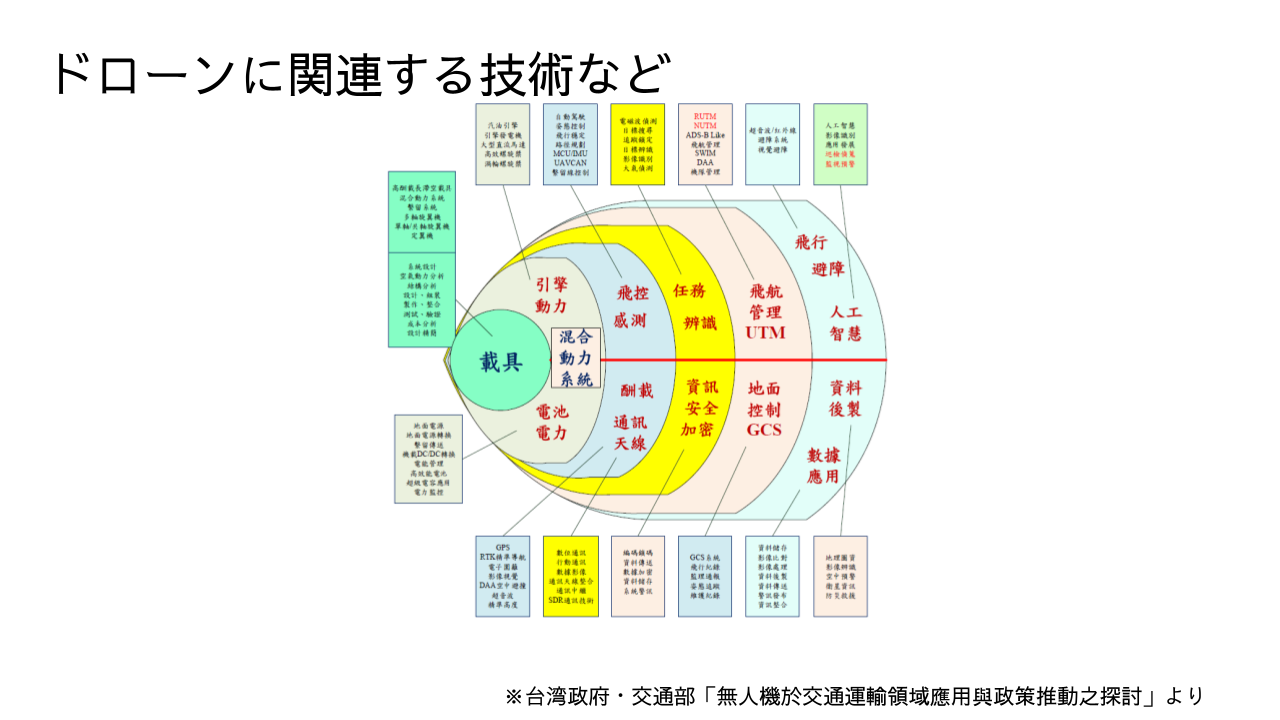

ドローンに関連する技術など(台湾政府・交通部「推動我國無人機科技產業發展先期研究規劃台湾政府・交通部「無人機於交通運輸領域應用與政策推動之探討」より)

ドローンはその市場の拡大だけでなく、そこに関連する技術や部品などのサプライチェーンが広く、多くの企業が関わるのも台湾の製造業としては魅力的である。長いが参考にもなるかと思うので、上図に掲載されている要素技術について筆者なりの解説を加えながら列挙したい。

ドローン機体設計

ドローンの機体設計は、まず利用用途に合わせてペイロード(搭載量)と航続距離もしくは滞空時間という相反する要素をどうバランスを取るかという問題がある。

機体形式は固定翼の方がペイロード(搭載量)、航続距離もしくは滞空時間、速度などの面で有利だが、離陸・着陸にはそれなりの距離の滑走路が必要で、空中停止や後退なども含めた小回りの利いた動きは回転翼機には叶わない。

- ペイロード(搭載量)

- 航続距離・滞空時間

-

機体形式の選択

- マルチコプター

- ヘリコプター

- ティルトローター

- 固定翼

- システム設計

- 空気力学分析

- 構造分析

- 設計、組み立て

- 製造、インテグレーション

- 試験、認証

- コスト分析

- 設計見直し・簡略化

動力源、電池、電源

ペイロード(搭載量)や航続距離・滞空時間を伸ばすためには動力源や電池・電源の改善は欠かせない。小型のドローンは電池駆動のものが多いが、大型のものはガソリンエンジンなどで発電機を回し、その電気を使うハイブリット動力もある。

プロペラを稼働する駆動モーターについては寿命、高速回転などの面でブラシレスDCモータを使うことが多いが、回転させるために電流の向きの切り替えをモータの外で行う必要があり、また切替速度がモータ回転数の制御にもなる。このモータの制御を行うユニットをESC(Electric Speed Controller)と呼ぶ。

- ガソリンエンジン

- エンジン発電機

- ブラシレスモータ

- プロペラ

- ESC(Electric Speed Controller)

- DC/DCコンバータ

- 有線電源供給

- 地上電源

- 地上電源変換

- エネルギー・電源管理

- 高性能電池

- スーパキャパシタ

- 電力監視・制御

フライトコントロール、センサ

ドローンの頭脳であるフライトコントローラはMCU(Microcontroller Unit)を中心にジャイロセンサや加速度センサ、磁気センサ、また高度を測るための気圧計などの情報を処理し、プロペラの回転数を調整して姿勢制御したり、移動させる機能を持つ。

またドローンがどこを飛んでいるのかを把握するため、GNSS(全球測位衛星システム)などの技術も重要である。

- フライトコントローラ

- 自動操縦

- 姿勢制御

- 飛行制御

- ルート計算

- MCU(Microcontroller Unit)

- IMU(Inertial Measurement Unit、慣性計測装置)

- UAVCAN(ドローン用のCAN、通信規格)

- 接続ケーブル制御(有線ドローン)

- GNSS(GPSなど)

- RTK(地上局を組み合わせた精密測位)

- ジオフェンス(仮想フェンス)

- 映像処理

- DAA(Detect and Avoid、衝突回避)

- 超音波

- 高度精密測定

各種ミッション実施

ドローンを飛ばして何をするか、ミッションの部分である。例えば交通渋滞をチェックするのであれば、車がドローンが撮影した映像のどこにあるのかをAIによる映像認識で確認するなどが必要となる。

- 電波測定

- 目標捜索

- 目標追跡

- 目標認識

- 映像・画像認識

- 大気測定

通信

ドローンと地上管制局を結ぶ通信は当然ドローンに不可欠な技術である。SDR(ソフトウェア無線)とは無線通信システムにおいてソフトウェアで色々変更が可能なデジタル信号処理の比率を高めることで、様々な無線通信方式に柔軟に対応できるようにする技術である。デジタル信号処理が高速化したからこそ実現できるようになった技術である。

- デジタル通信

- 移動通信

- 映像データ

- 通信アンテナ

- 通信中継

- SDR(ソフトウェア無線)

飛行管理

ドローン運航管理システムはUTM(UAS Traffic Management)と呼称される。図では地域版をRegional UTM=RUTM、全国版をNational UTM=NUTMと記載している。

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast、放送型自動従属監視)は航空機が衛星測位システム(GNSS、GPSなど)を使用し自らの位置を特定し、その位置を定期的に送信することで追跡を可能とする監視技術だが、このドローン版を図では「ADS-B Like」と呼称している

- UTM(UAS Traffic Management)

- ADS-B Like (ドローン版ADS-B)

- SWIM (System Wide Information Management、国際民間航空機関・ICAOが進めている次世代の航空機運航情報共有基盤)

- DAA(Detect and Avoid、衝突回避)

- ドローン編隊管理

地上管制

GCS (地上管制ステーション)の例(Wikipediaより)

地上管制ステーションというと大げさな感じだが、小さなものだとプロポ(プロポーショナルシステム)、つまりラジコンのコントローラーみたいなものである。スマホやPCにソフトを入れて構成する場合もある。産業用などになると写真の様な一体型のものが販売されている。

- GCS(地上管制ステーション)

- 飛行記録

- 監視・通知

- 状況追跡

- メンテナンス記録

障害物回避

前述のDAA(Detect and Avoid、衝突回避)とも共通する、ドローンが障害物や他の飛行体と衝突しないようカメラや超音波による障害物検出、衝突回避を行う

- 超音波/赤外線

- 障害物回避

- カメラ・映像のAI分析による障害物回避

収集データ活用・AI

ドローンで情報を収集したときにどうドローン内で記録、もしくは地上局を通じてクラウドなどに送信し、処理するかの部分。こういった時にはAIが多く活用されている。

- データ保存

- 映像比較

- 映像処理

- データ処理

- データ送信

- アラーム発出

- 情報統合

- AI

- 映像認識

- 各種アプリケーション

- 巡検・情報収集

- 監視・警告

- 地理空間情報(地理情報、ジオマップ)

- 映像認識

- 空中警戒

- 衛星情報

- 防災・救援

「エコシステム(生態系)」にどう入るか

ドローンのサプライチェーンの広範さを見ていただいたが、ひょっとすると自分たちの技術が活かせるのではないか?と思われた方もおられるのではないだろうか?ドローンそのものの技術面や費用面における参入障壁は低く、中小企業でも様々なチャンスがあるのではないかと思う。

最近の台湾の展示会では「エコシステム」という言葉をよく見る。ビジネスにおいてそれぞれの企業が持つ強みを活かしながら、お互い成長していくネットワーク・仕組みを指す。台湾を通じて世界の「エコシステム」に入っていくのも、面白いのではないかと思う。

特にドローン産業に関しては台湾でもこれから育成を図っていく段階であり、台湾のドローン関係者の日本に対する期待は大きい。日本企業の技術やノウハウが台湾の量産力と合体して世界へ展開していくという道もあり得る。

参考資料

- 推動我國無人機科技產業發展先期研究規劃(交通部運輸研究所、2022年3月)

- 2020交通科技產業政策白皮書(台湾政府交通部、2020年3月)

- 無人機於交通運輸領域應用與政策推動之探討(邵珮琪、林清一、吳東凌、運輸計劃季刊 第四十九卷 第三期 掲載、2020年9月25日)

- 各鄉鎮市區人口密度 | 政府資料開放平臺 https://data.gov.tw/dataset/8410

- 懶人包 - 交通部民用航空局 https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2193&lang=1

- 出席亞洲無人機研發中心揭牌儀式 總統:結合產官學研能量推動無人機產業發展 讓臺灣無人機國家隊可以翱翔天際、接軌國際(2022年8月13日) https://www.president.gov.tw/NEWS/26878

- 無人機業者:打造第二座護國神山 - 政治 - 自由時報電子報(2023年1月08日) https://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/1561529

- 無人機起飛!(2015年2月26日) https://www.bnext.com.tw/article/35473/BN-ARTICLE-35473

- 國軍大手筆砸 500 億採購 3,000 架無人機,九家無人機廠商通力合作 | TechNews 科技新報(2022年12月28日) https://technews.tw/2022/12/28/taiwan-mod-is-investing-50billion-for-small-dornes/

- ソニーやNTT東の「国産ドローン」 DJI排除は追い風か - 日本経済新聞 (2021年12月3日) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0148Q0R01C21A2000000/

- 世界的な中国製ドローン禁止の動き~日本での対応は? | 株式会社旭テクノロジー (2021年10月21日) https://atcl-dsj.com/useful/drone_made_in_china/

- エンジンから電動式に ラジコンヘリ専門店 ORI RC(2015年9月1日) https://ori-rc.com/hpgen/HPB/entries/15.html

- 台湾、自前の軍事ドローン 対中国でメーカー結集 - 日本経済新聞(2022年11月15日) https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65977220U2A111C2FFJ000/

※ウェブページについてはアクセス日はいずれも2023年2月28日

筆者について

IDEC横浜・台湾サポートデスク

Pangoo Company Limited 代表 吉野 貴宣

https://www.pangoo.jp/注意事項

本レポートの内容は筆者個人の見解であり、IDEC横浜を代表するものではありません。また可能な限り注意を払って調査・考察しておりますが、万一誤りや不十分な点がございましたらご容赦ください。

- 公開日時

- 2023年3月12日(日)