- タイトル

- オンラインセミナー講義録:台湾ビジネス入門 (2023年07月27日開催、「はじめて・久しぶりに海外進出を考える横浜市内・中小企業向け台湾セミナー」第1回)

- 本文

-

オンラインセミナー講義録:台湾ビジネス入門 (2023年07月27日開催、「はじめて・久しぶりに海外進出を考える横浜市内・中小企業向け台湾セミナー」第1回)

新型コロナ(COVID-19)流行の時期にはその対策で、最近は半導体等で注目を集めている台湾。横浜市内の中小企業の皆様の中でも関心が高いのではないかと思います。今回は良くある質問にお答えする形で、例えば視察や調査などをどう着手すれば良いのかなどを実践的にお話ししたいと思います。

今回はよくある質問にお答えする形で進めます!

先ほども申し上げた通り、今回は良くある質問にお答えする形で、開設をしたいと思います。用意した質問は以下の5つです。今回のセミナー開催前に頂いた質問と過去に受けたことがある質問を5つにまとめています。

- 台湾とのビジネスって何がねらい目?

- そもそも中小企業の国際進出の意味って?

- 台湾って親日?日本のものって人気があるの?

- 台湾と中国(大陸)は違う?

- 台湾有事とは?リスクってどのくらい?

今回のセミナーでは時間が限られていますので、台湾の基礎情報的な話は少なめにしています。台湾に関心のある皆様であれば、ネットなどでお調べになられた・なられると思うのですが、そういった情報はネットで信頼性を見極めたうえで情報収集をお願いできればと思います。

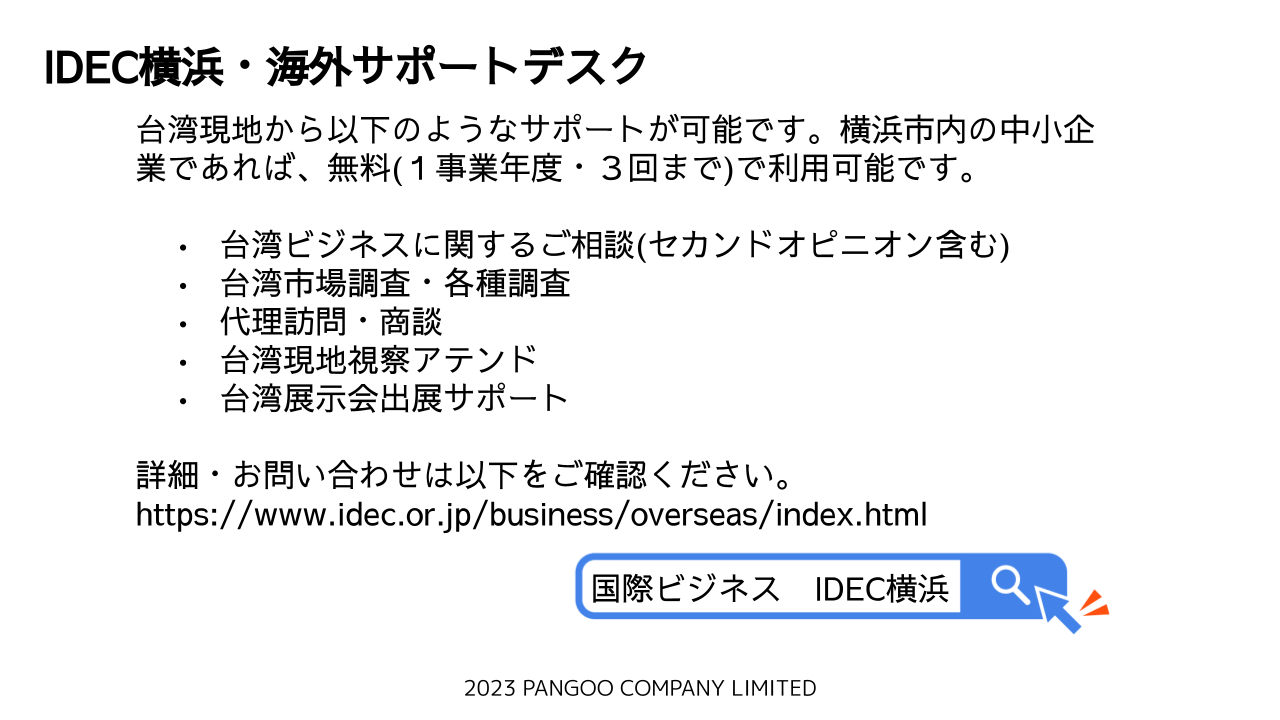

また横浜市内の中小企業様自身の台湾ビジネスに関する具体的な相談であれば、業界や各社によって色々な事情があるでしょうから、その辺は是非IDEC横浜の各種制度をご利用頂きたいと思います。

例えば台湾現地の情報入手やサポートについては、IDEC横浜の海外サポートデスクが台湾にも設置されております。また日本国内においても専門家を要しており、様々なサポートを行っています。是非上手く活用いただければと思います。

よくある質問(1):台湾とのビジネスって何がねらい目?

- 台湾とのビジネスって何がねらい目ですか?

- 台湾何か良い商品ないですか?

- 台湾とのビジネスは何が儲かりますか?

本当に誰かが絶対に儲かるビジネスを知っていたとしても、普通は他人に言わず、自分で始めるはずです。セミナーに参加された皆様は日本国内でのビジネス経験がおありですから、上記のような質問は実際にはあまり意味がないことは理解いただけるかと思います。

自分独自の「アンテナ」を張り、情報収集、仮説を立てる

日本国内でも、海外でも、ビジネスの基本は同じはずであり、ねらい目や商機は自分で見つけるしかありません。

まずは情報収集なのですが、自分独自の「アンテナ」を張ることを意識すると良いのではないかと思います。今までの経験や知識で磨かれた皆様の専門性や強みが反映された「アンテナ」です。その上でネットで調べたり、現地に行って肌で感じたりするわけです。

こうやって台湾ビジネスのネタを探すことを意識し、「アンテナ」を張って情報収集をしていくと徐々にこんな発想が出て来ると思います。

- 台湾でこんな物を見つけた、作りも悪くないし、値段も結構安い、ひょっとして日本でも売れるのではないか?

- 台湾でこんなものを見つけたが結構高いのに売れている、それならうちの製品も台湾で売れるのでは?

- 台湾で製造されているこの商品のこの部分がイマイチ、うちの技術を組み込めばもっと良くなると思うが、売り込めないか?

「日本でも売れる」、「うちの製品も台湾で売れる」、「うちの技術を…売り込めないか」そう思った理由がどちらかと言えば重要です。上記のような仮説がある程度固まってから専門家に相談し、調査などで検証していくのが、ビジネスのアイデア固めには良いのではないかと思います。

台湾ビジネスで目指す市場は、台湾、日本、グローバル

台湾とのビジネスを考えていく上では、まずどこを市場にするのかを考えると整理しやすいと思います。「台湾じゃないの?」思われるかもしれませんが、そうとも限りません。

台湾ビジネスで目指す日本市場

まず昔からのパターンで行くと、台湾企業の台湾や中国(大陸)の工場で製造し、日本市場で売るパターンです。昔は日本の大手企業が技術指導し、台湾企業は言われた通りに作るOEM(製造代行)が多かったです。

しかし今では設計まで台湾側で主導するODM(設計製造代行)になっており、展示会で面白い製品サンプルを見かけたら、日本向けにカスタマイズして売るのが普通になっています。簡単に言えば台湾で仕入れて日本で売るということです。

台湾ビジネスで目指すグローバル市場

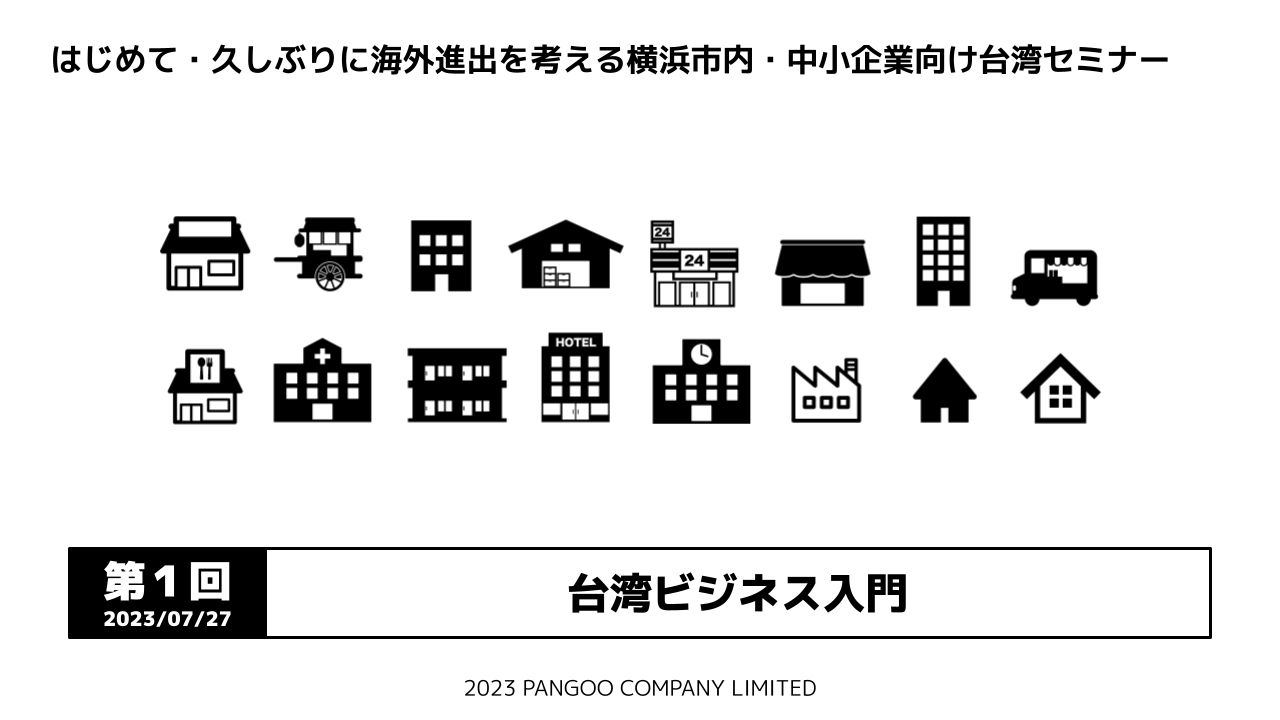

次に、台湾企業の台湾や中国(大陸)の工場で製造し、日本だけでなく、グローバル市場で売るパターンです。以下の表を見てもらえば、お分かりの通り、例えばPCやiPhone等のスマートフォンなどの電子製品の製造代行において台湾企業の存在感は非常に大きいです。ちなみに1位のHon Haiは家電大手のシャープを買収したあのホンハイです。2022年の売り上げも6兆6千億台湾元、日本円で約29兆円と大変な規模です。

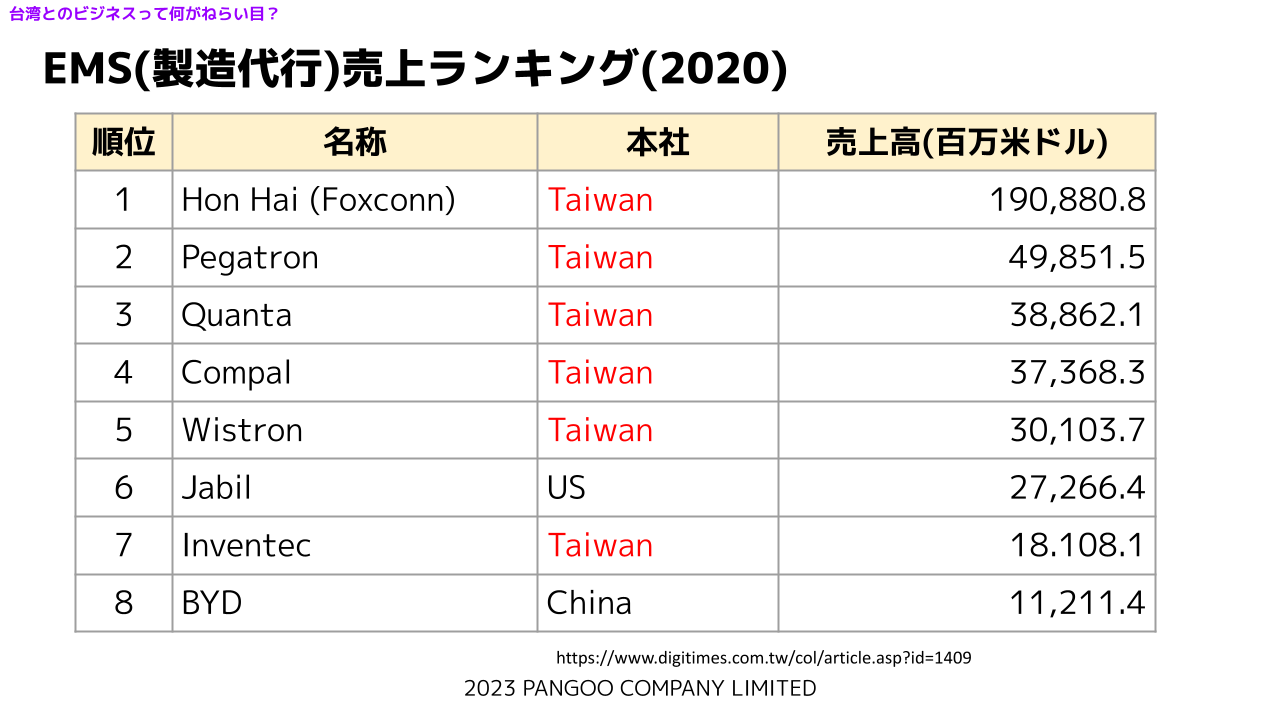

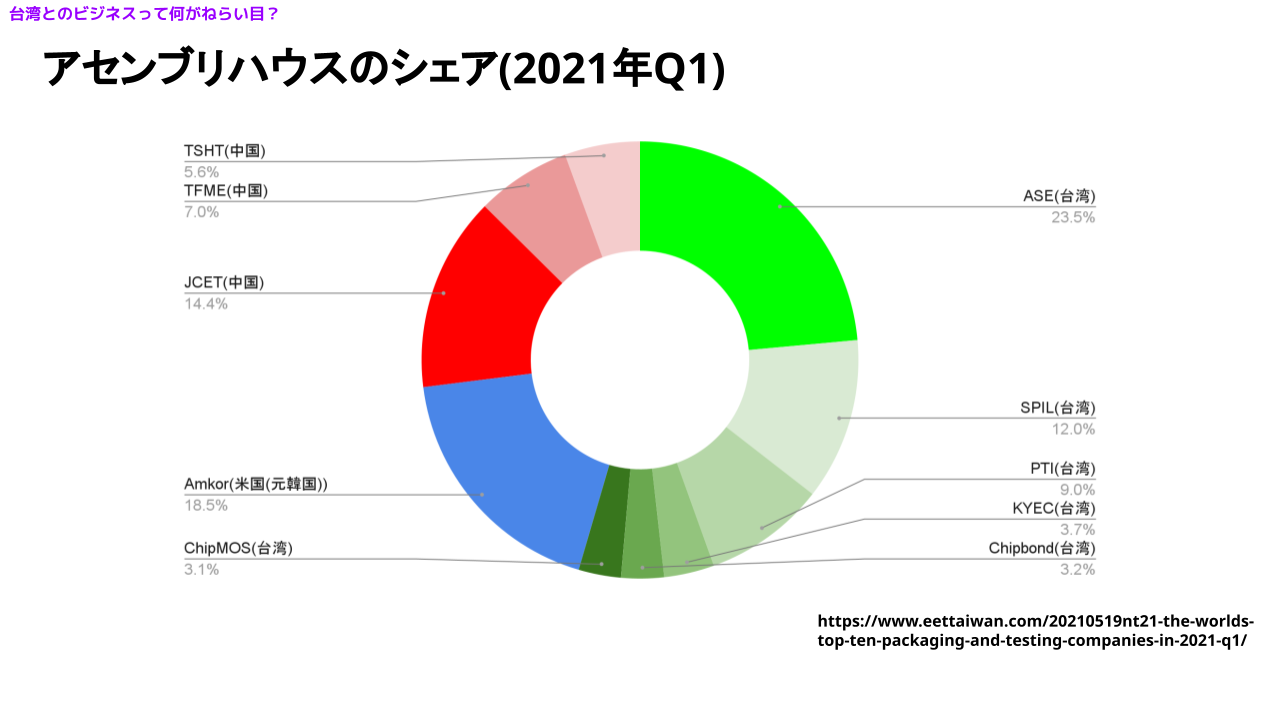

また半導体製造においても台湾企業の存在感は非常に大きいです。半導体製造において前半のウエハーに電子回路を焼き付けるところ(前工程)まで請け負う会社を「ファウンダリ」、その後(後工程)を請け負う会社を「アセンブリハウス」と呼ぶのですが、その世界シェアを見ると世界のシェアの半分以上を台湾勢が占めています。最近は特に「ファウンドリ」のTSMCが注目されていますよね。2022年の売上は約2兆7千億台湾元、日本円で約12兆円とこちらも大変な規模です。

もちろんこういった会社の要求は色々厳しいと思いますが、もし自社の設備や部品、技術などを使ってもらえたら、それがグローバル市場に流れていく訳でその量はかなりのものになることが期待できます。

台湾ビジネスで目指す台湾市場

そして台湾市場に売り込むパターンです。あとでデータでもお見せしますが、日本製の食品に対する関心が高まっているので、外食を含む食品などの進出などがこれに該当します。

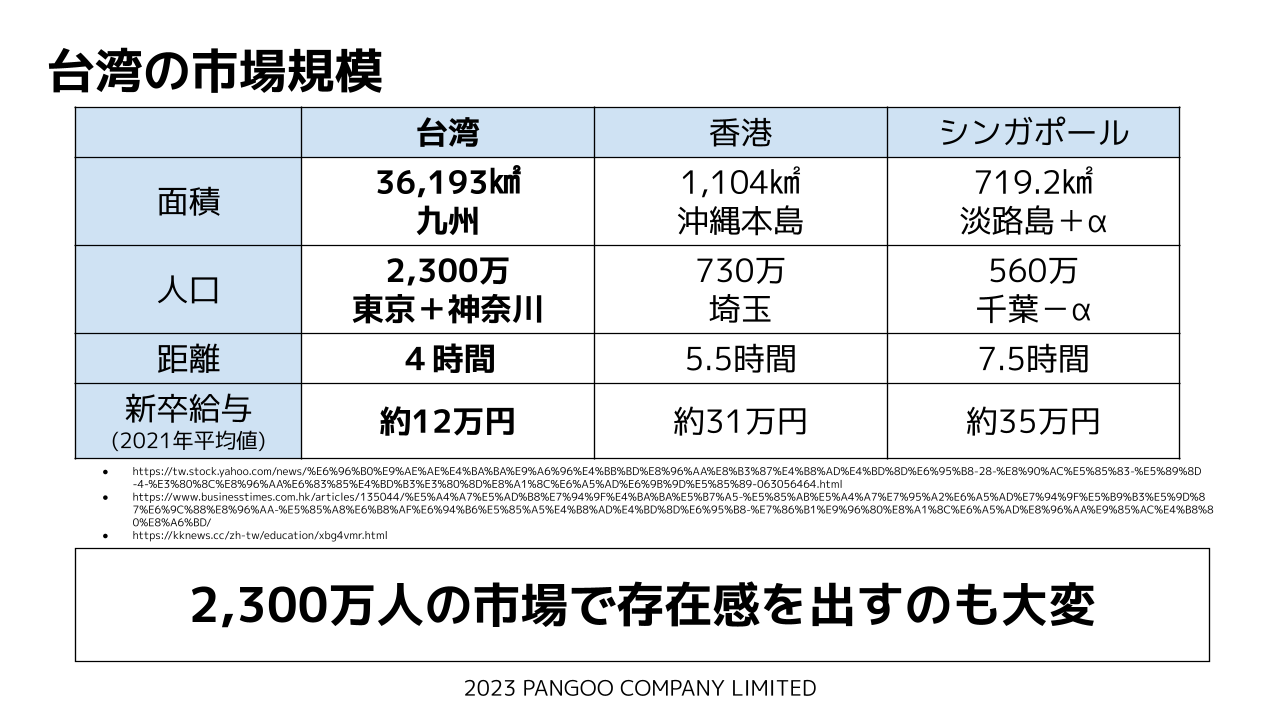

他の国と比較して市場の小ささを指摘する人もいますが、データで見ると九州とほぼ同じ面積に、東京都と神奈川県を合わせたくらいの人口がいます。この市場を小さいと言い切れる日本の中小企業はそんなに多くはないと思います。

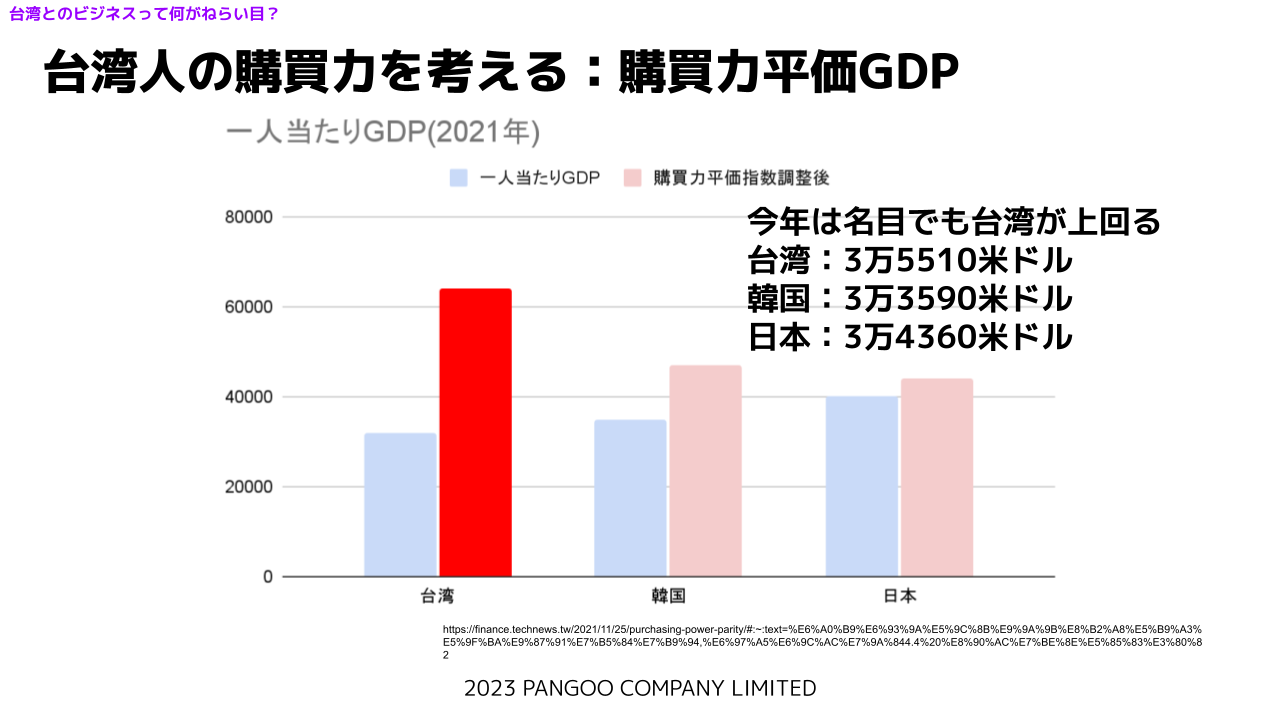

しかも台湾の消費者は意外に購買力があります。それを示すものとしてよく一人当たりの購買力平価GDPの数字が出されることがあります。一人当たりの名目GDPでは2021年までは台湾は韓国や日本を下回っていましたが、物価水準の差を加味すると実は台湾の方が高いという結果が出ています。2022年は名目でも台湾が韓国や日本を上回りましたので、この差はさらに広がっているでしょう。

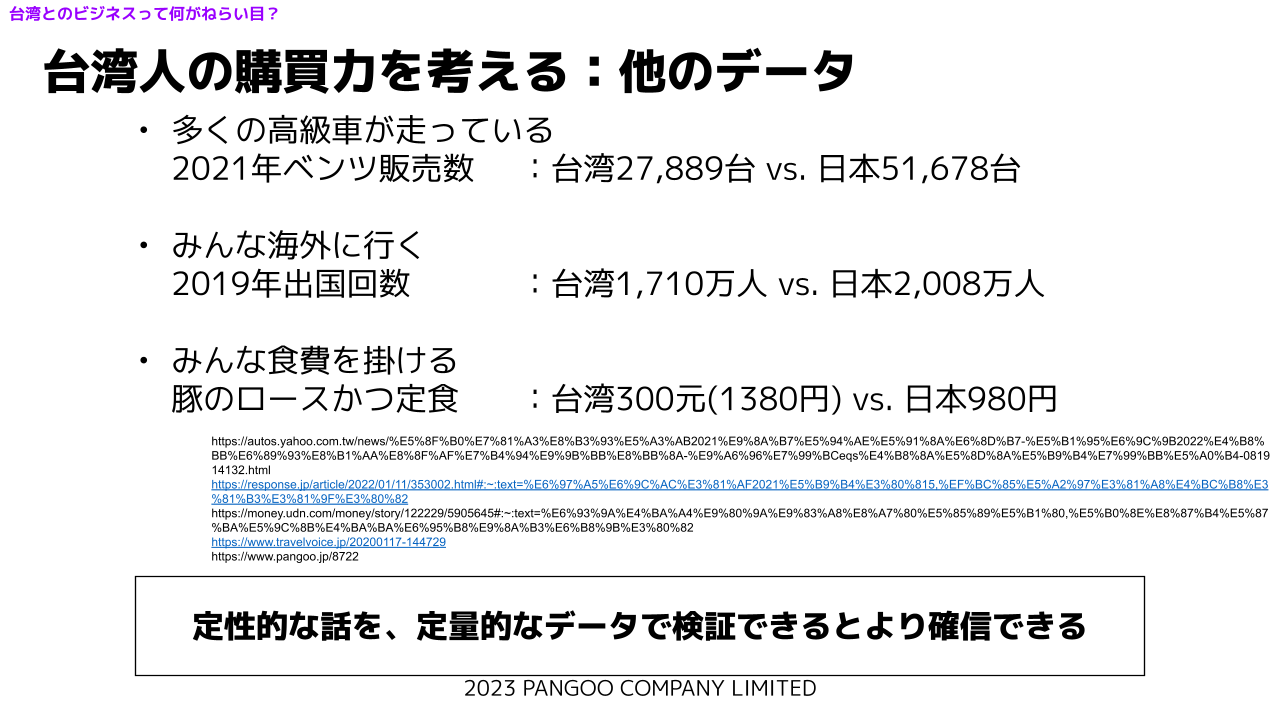

もちろん、一人当たりの購買力平価GDPと実際の購買力は100%連動するわけではありません。よって他にも台湾の消費者の購買力を示すデータも見てみましょう。日本の5分の1程度の人口ながら、旺盛な消費が見て取れます。

台湾現地を視察すると台湾の消費者の購買力を感じ取ることが出来ると思います。さらにこういったデータで感じ取ったことを補強できると自信が深まるかと思います。

よくある質問(2):そもそも中小企業の国際進出の意味って何?

この質問は本質をついていると思います。長い時間が経ち、なぜ国や地方自治体がかなり力を入れて中小企業の国際進出を支援しているのか、元々の出発点が見えなくなってきているのではないかと思います。

世界市場で活躍する中堅・中小企業「グローバルニッチトップ」

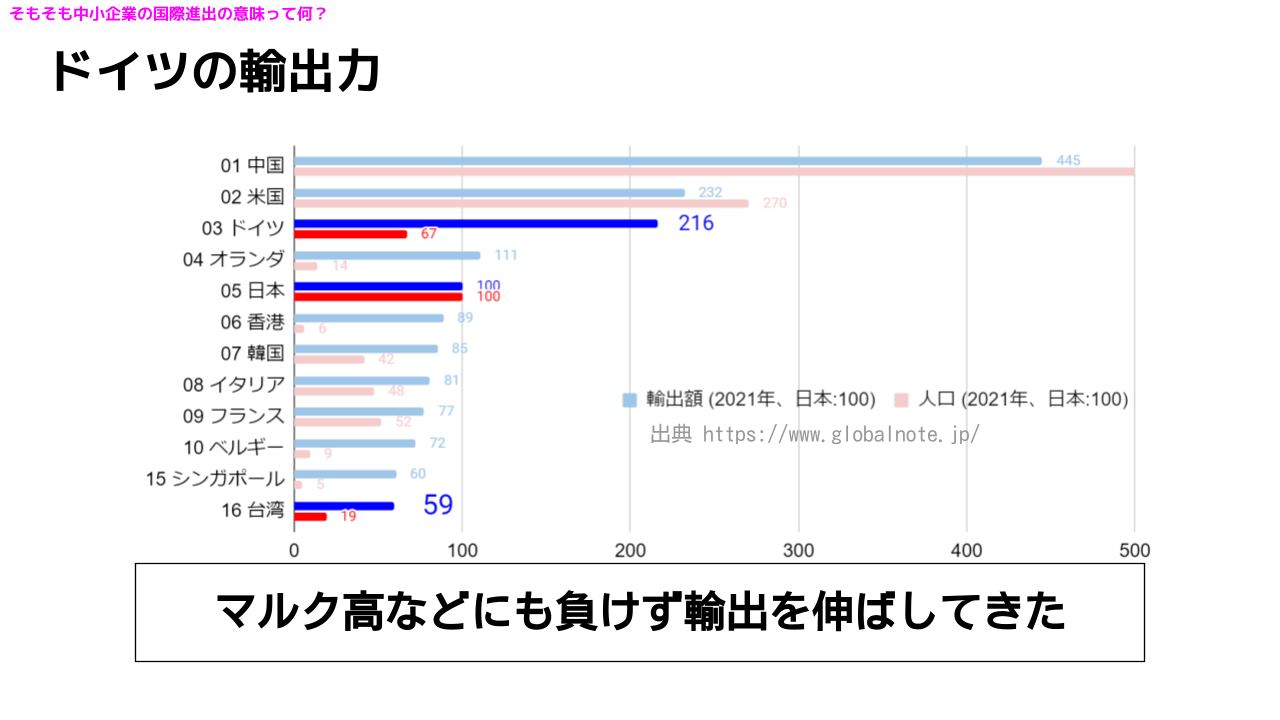

出発点の一つとして、ドイツ(旧西独時代含む)の強い輸出力への着目があったのではないかと思います。ドイツは旧西独時代からマルク高にもかかわらず輸出を伸ばし続けていました。2021年のデータだと人口は日本の67%程度なのに、輸出額は2倍以上あります。

このドイツの輸出力の理由として、世界市場で活躍する無名の中堅・中小企業「隠れたチャンピオン」というのが挙げられます。この日本版が経産省が認定する「グローバルニッチトップ」なのですが、これは聞いたことが有る方も多いのではないかと思います。

身近な「グローバルニッチトップ」

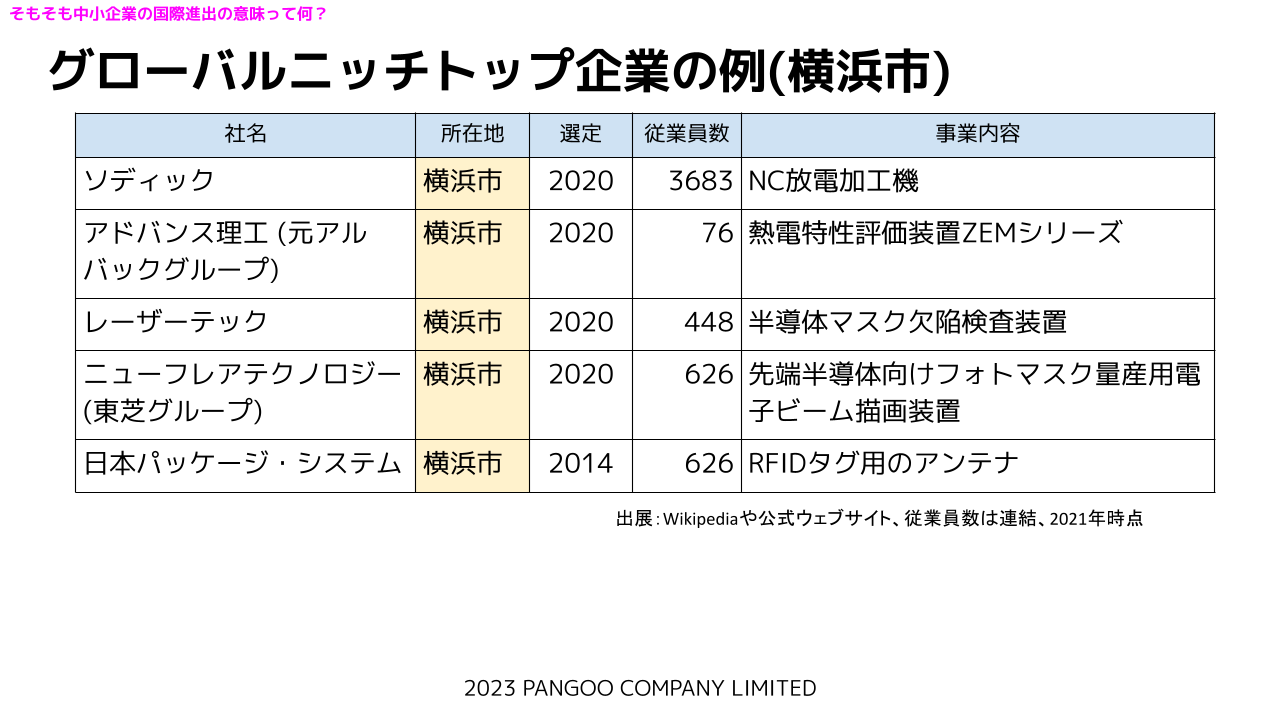

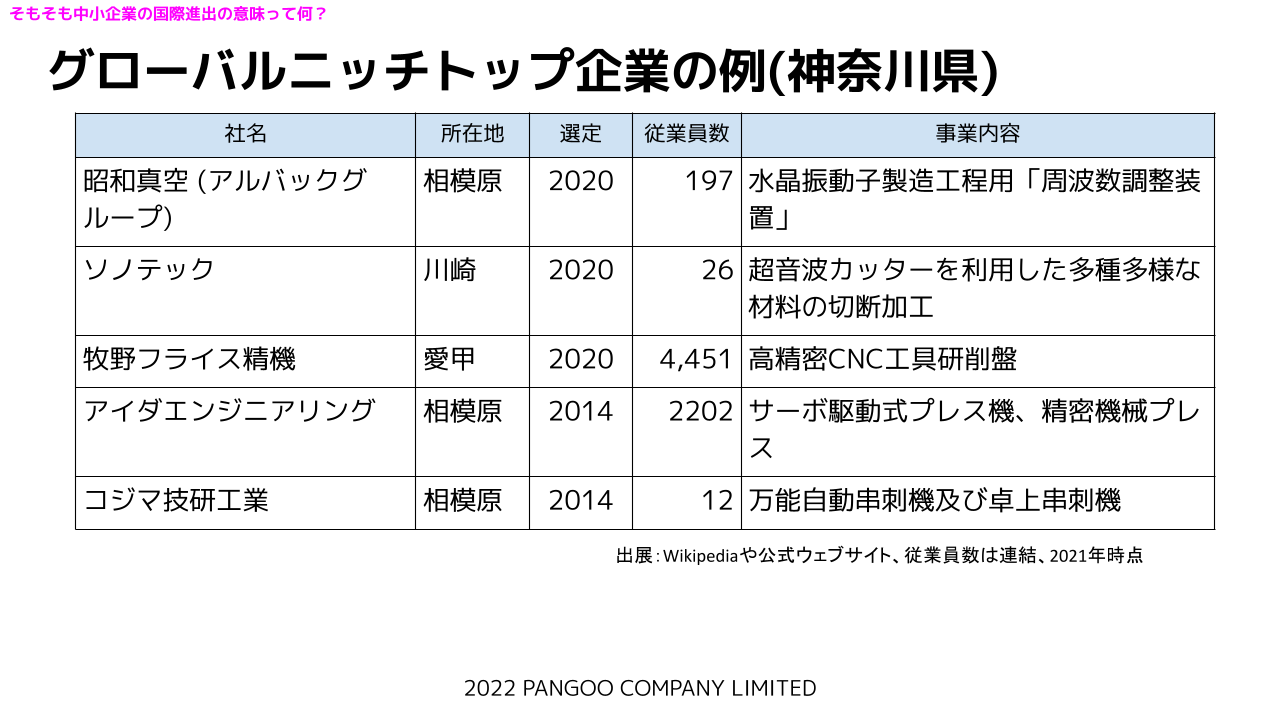

横浜市や神奈川県内では以下の企業が選定されています。それぞれの企業についてはご自身で調べて見ていただきたいのですが、どの企業も日本の中小企業が目指す目標になり得ると思います。

「グローバルニッチトップ」を目指すことで自社を変革していく

「隠れたチャンピオン」や「グローバルニッチトップ」には例えばこんな特徴があるとされています。

- 小規模だが、高度に専門化され、世界市場でもリーダー

- 集中と深化

- 極めて野心的な目標

- 顧客関係を委託しない、直販、顧客との近い距離

- 技術開発へ力を入れる

- 忠誠心と非常に有能な従業員・離職率の低さ

-

強いリーダーシップ

・・・など

私(講師)からみると「隠れたチャンピオン」や「グローバルニッチトップ」を見るとこんな特徴があります。これはあくまでも一部ですが、ポイントは海外展開なども上手くきっかけにしつつ、自社全体の改革を行っているのではないかという点です。例えばウェブサイトなどを見てとても上手く自社をアピールできている感じを受けます。

BtoBが多い:大企業などの下請けで鍛え上げた技術が活かしやすい

- 宣伝などを考えるとBtoBをBtoCにいきなり転換は難しい?

- 日本企業と協業した経験が売りに</LI>

- コンサル的な営業もできる

プロダクト化:「何でもやります」からの脱却

- 商品、サービスの内容が明確に定義されている

- 購入前に値段、内容などが理解できる

- 毎回同じものを提供できる

- プロダクトを鍛えられる(定義・基準が無いと競合と比較しづらい)

水平展開:高付加価値を効率よく

- せっかくのノウハウや技術を色々な顧客に供給

- 一粒で何回も美味しい

ただ単純に海外に進出するのではなく、そういったときに発生する様々な問題について解決をしていく中で、徐々に自社全体もより良く変えていくのが重要なのではないかと私は考えています。皆様もそういう観点も持って海外進出を考えていただけるとより望ましいのではないかと思います。

よくある質問(3):台湾って親日?日本のものって人気があるの?

台湾ビジネスを始める理由として台湾の「親日」を挙げる方は多いです。たしかに日本の物は人気がありますが、それは良いモノだからであり、それと御社の商品が売れるかは別問題だと考えるべきです。

台湾の親日をデータで見てみる

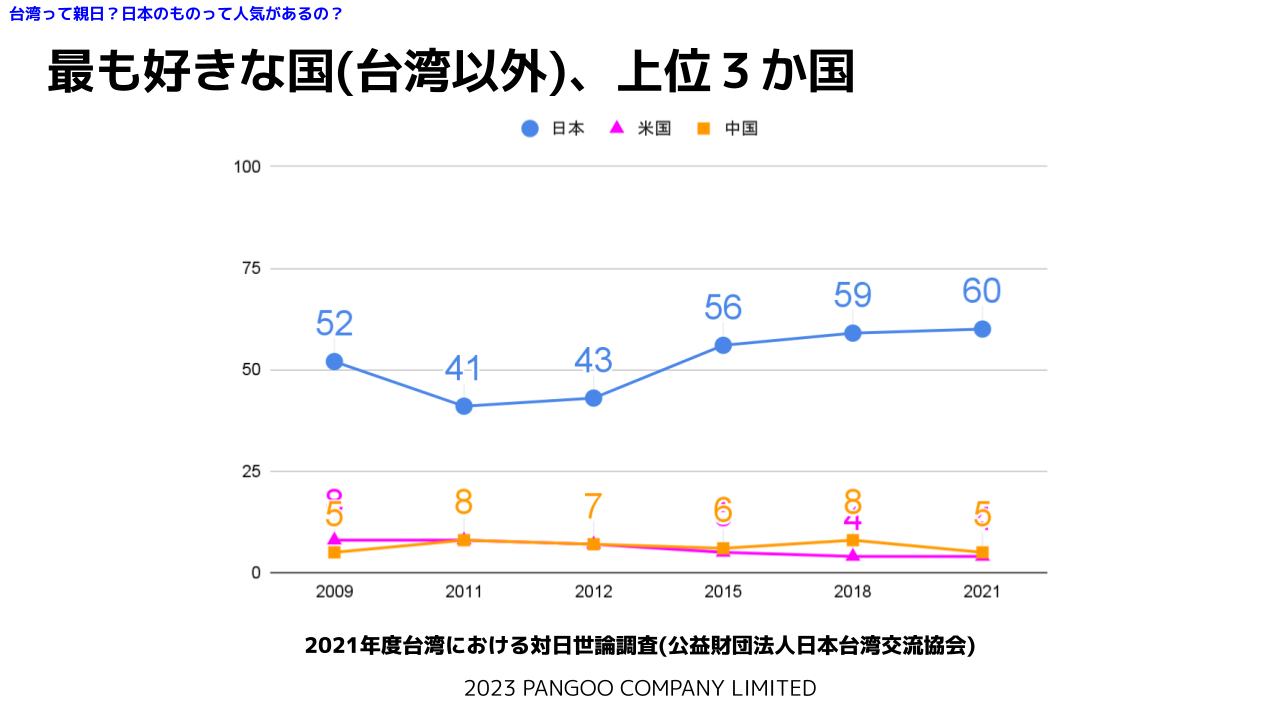

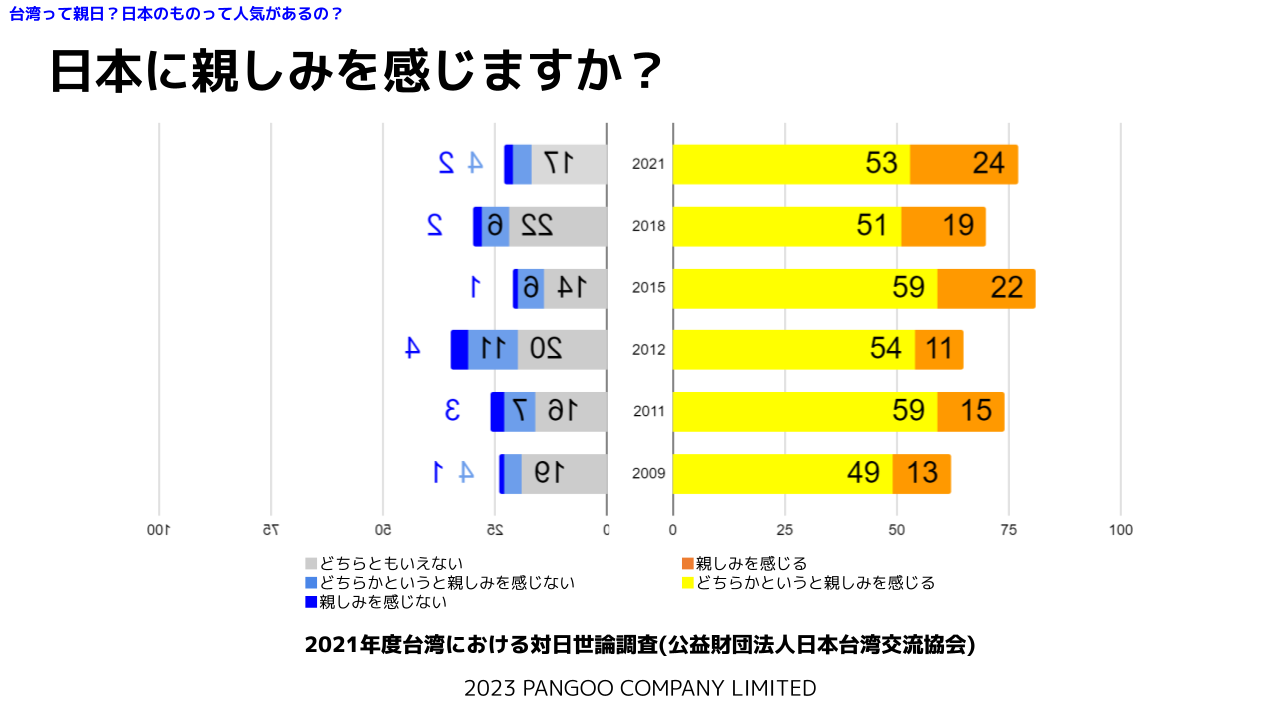

台湾の親日をデータで理解するには日本台湾交流協会が数年に一度行っている対日世論調査が参考になります。

最も好きな国を台湾以外で1つだけ挙げるというアンケートですが、毎年40~60パーセントと米国や中国に比べて日本はかなり好かれていると言えます。

右の暖色系が肯定的な評価、左の寒色系が否定的な評価です。ただ「どちらともいえない(灰色)」を否定的な評価に含めてしまっているので、これを除くと否定的な評価はかなり少ないことが分かります。

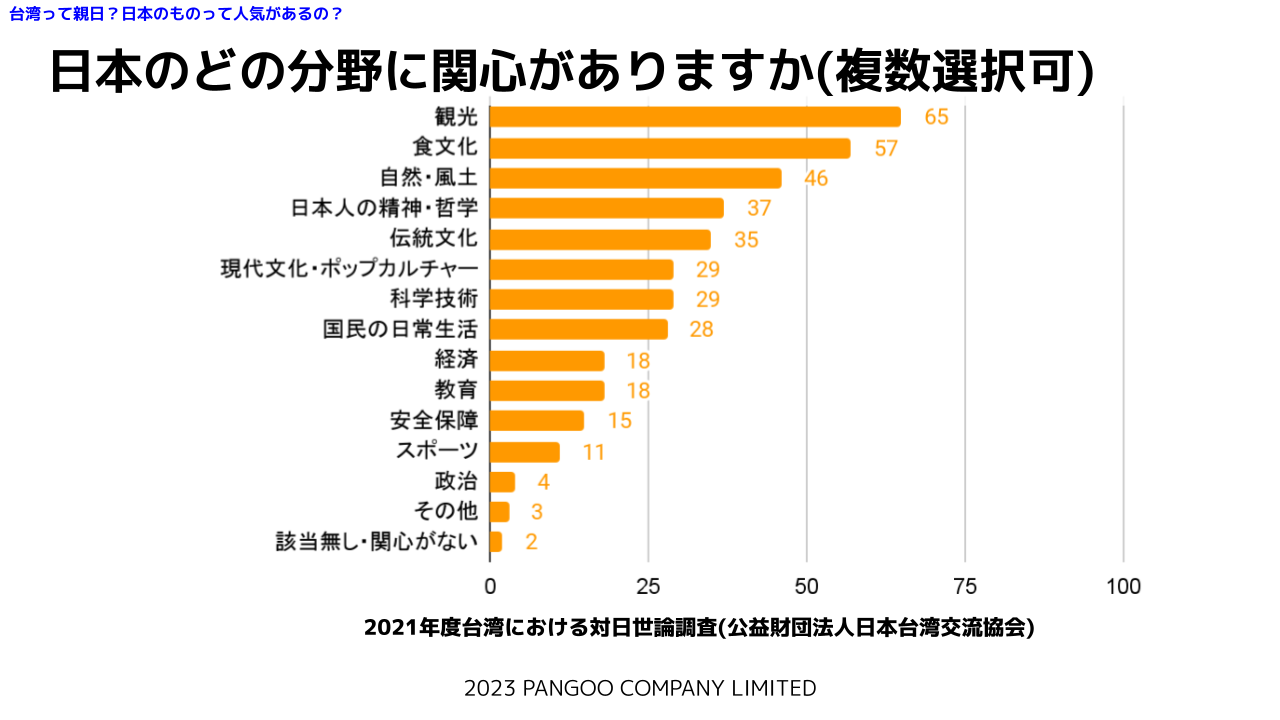

関心のある分野を見ると、観光や食文化などが上位に来ています。また自然風土、精神・哲学、伝統文化、現代文化・ポップカルチャーなど幅広い分野に関心を持たれています。

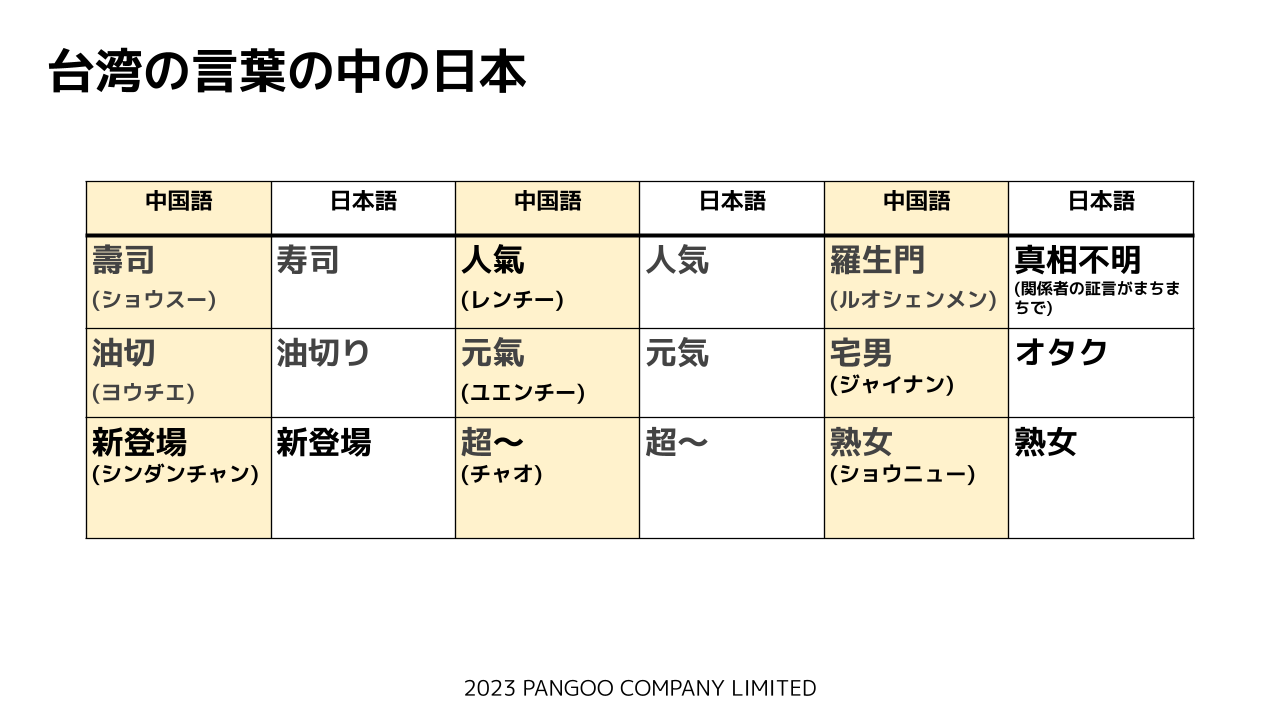

また外来語として、多種多様な日本語が台湾に入っています。言葉の面から見ても、台湾人は日本の文化に頻繁に触れていると言えます。

このように日本に関するイメージは確かに良いのですが、では例えば何倍の値段でも日本製品を選んでもらえる力になるのでしょうか?

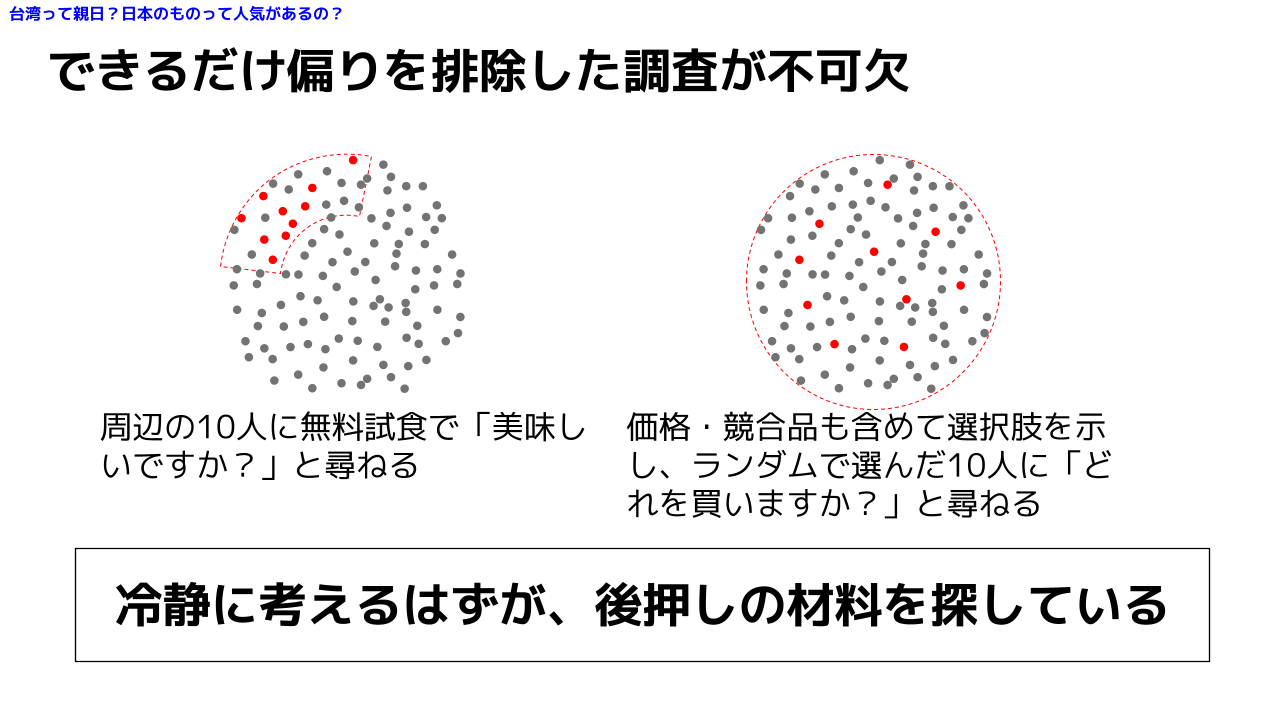

良くあるのは「無料の試食で好評だった」、「催事で好評だった」、「台湾の人にきいたら評判は良かった」など、自己流の調査から来る自信です。この場合、調査方法を聞くと実は冷静に考えるためではなく、自分に意見を後押しする材料を無意識に求めてしまっていることも少なくないのです。

そうではなく、例えば競合も含めて自社商品を見せ、競合より何%高くても欲しい「おいしい・良い」なのかを遠慮なく言ってもらえる環境でヒアリングを行う必要があります。

よくある質問(4):台湾と中国(大陸)は違う?

こういった質問も良くいただきますし、セミナー前にも頂いたのですが、こういった質問は曖昧なものが多く、そのまま答えると漠然とした答えになってしまうため、分かりやすくするため、以下の通り、こちらで細分化・具体化した質問を複数用意しました。

まず「台湾と中国は根本的に違うのか?」という質問ですが、「根本的」という言葉が定義なく入っている時点で何らかの偏りがないか気を付けてみる必要があります。

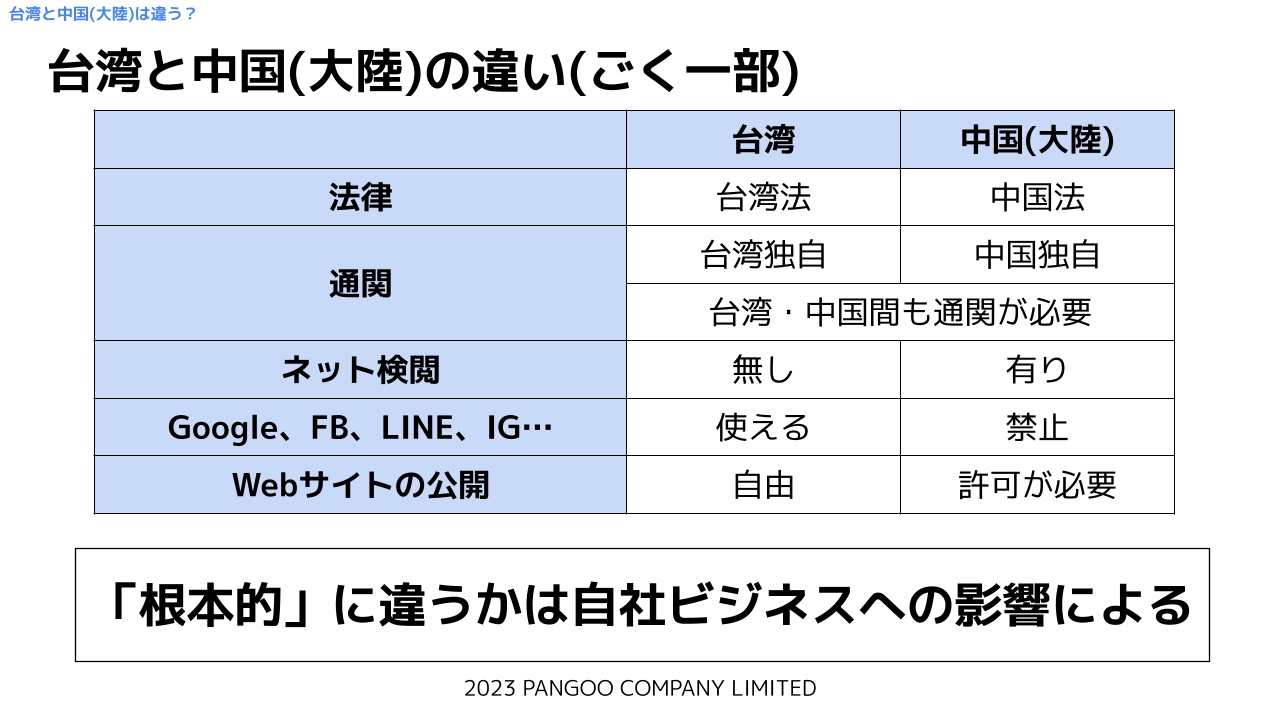

上の表で台湾と中国(大陸)の違いのごく一部を挙げてみましたが、皆様はどうお感じになられましたでしょうか?ここで重要なのは皆様のビジネスにおいて影響があるのかどうかです。例えば貿易の通関においては台湾と中国(大陸)は全く別物なので、貿易ビジネスにおいては両者は根本的に違うと言えそうです。

これは「台湾と中国大陸は同じ華人なので気質は一緒なのでは?」という質問も同様で、「気質」という曖昧な話ではなく、自社のビジネスにとって影響があるかどうかで見るべきではないかと思います。

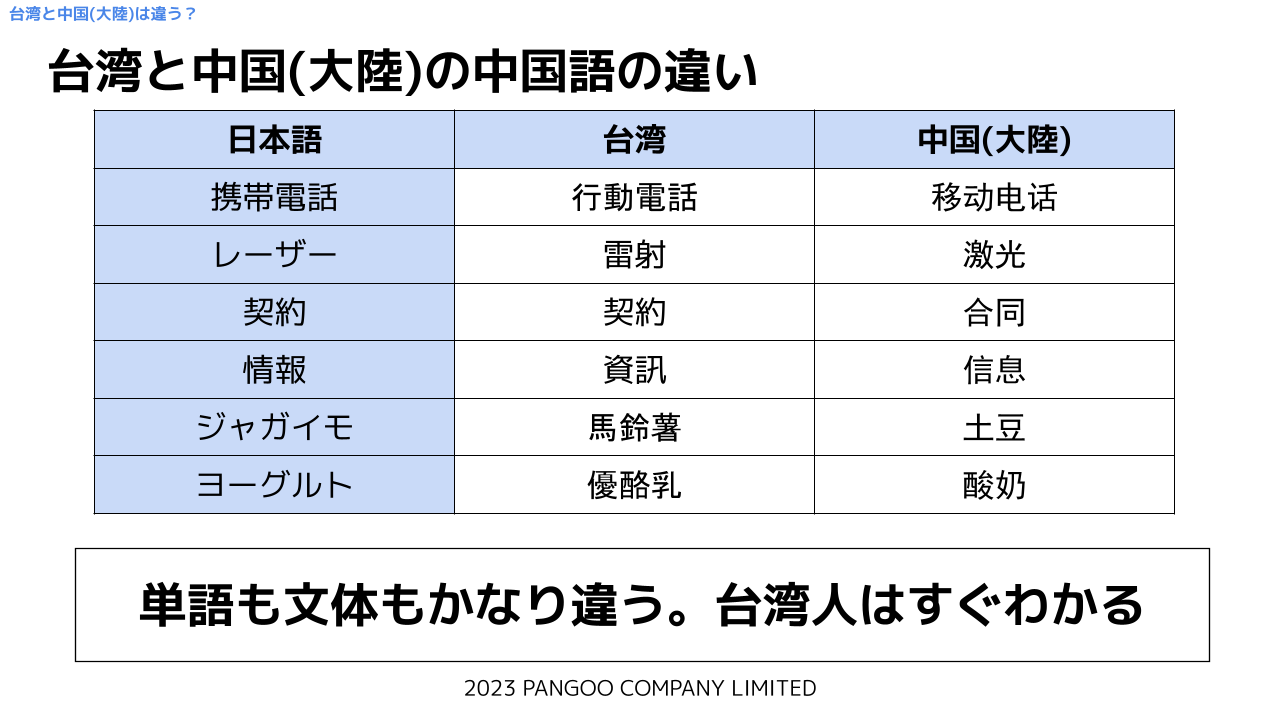

次に言葉の話ですが、同じ北京の発音を基本とした標準中国語であっても使う語彙や文体はかなり違いがあり、台湾人が見ればすぐにわかることが多いです。よって仮に簡体字中国語の文章を機械的に繁体字に変換しても台湾の中国語とはかなり異なるものになります。

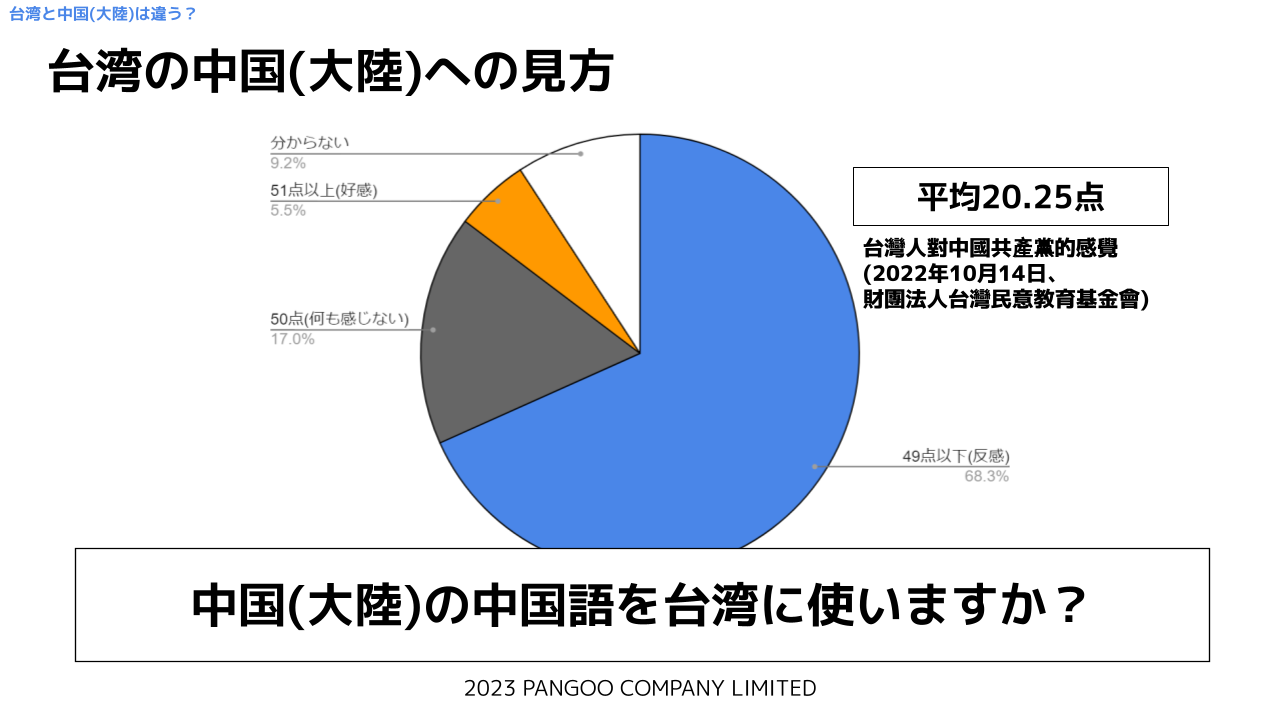

多くの台湾人の中国(大陸)への感情は決して良好なものではありません。上記の調査は中国共産党に対する見方ですが、100点満点で50点が中立、それ未満が反感という回答方法で、平均点20.25点とは相当に低い数字と言えます。

台湾を尊重するのであれば、中国の中国語を台湾に使いまわすのは避けるべきでしょう。台湾版の資料は台湾人に翻訳してもらえば良いかと思います。台湾版と中国(大陸)版の両方を準備する場合、講師個人の経験からお話しすると、中国の文体をベースに台湾のものに直すのはなかなか難しいので、先に台湾版を準備したほうが良いと思います。

最後に社内の台湾担当者が中国の中国語しか書けない・話せないのはベストではないですが、講師個人の経験からお話しすると多くの台湾人は受け入れるのではないかと思います。ただし簡体字で台湾にメールを送ったりするのは論外です。繁体字を使う・台湾の言い回しや語彙を使うなど、台湾の方への敬意を忘れてはいけません。

相手の方への敬意というのが非常に重要です。少しお金をかければ台湾の方にも読みやすいパンフレットになるのに、そのお金をケチって、台湾の展示会で簡体字中国語のパンフレットを差し出して、「台湾好きです!」と言われても、正直説得力がないです。

さらに言えば、「台湾は人口が少ないから、取り組むなら台湾と中国両方取り組みたい」という言い方も台湾の人が聞けば失礼に響くかもしれません。先述したとおり、台湾には九州と同じくらいの面積で、東京都+神奈川県の合計とほぼ同じくらいの2,300万の人口が存在します。また量産基地として世界ともつながっている産業もたくさんあります。この市場を小さいとみなせる中小企業はそれほど多くはないはずです。

よくある質問(5):台湾有事とは?リスクってどのくらい?

台湾有事は朝鮮半島有事と同じく、第二次世界大戦後すぐからずっと継続している状態です。急に始まったものではありません。また現状(2023年現在)においては軍事衝突などがおこる可能性は極めて低いとされることが多いです。中長期的に関しては中国側の軍事力増強等の他に、それに対する周辺諸国による抑止の努力にもよります。

ただ台湾有事以前に、リスク管理として万一色々な理由でビジネスが上手く行かなかった時にどうするかは必ず考えなくてはいけません。

例えば、現地拠点を設置したら、その撤退も必ず視野に入れておくべきです。また現地パートナーと共同で事業をしている場合は、現地パートナーとの協業解消の可能性も念のため検討しておくべきです。

最近だとサプライチェーンについて言及されることが多いですが、例えば台湾や中国から買っているものが買えなくなる、もしくは日本から台湾や中国に売っていたものが打売れなくなる、などのリスクもあり得ます。もちろん購買先や販売先は分散するに越したことはないわけです。

上記のように具体的に自社への影響を分析し、できる限りの対応を考えることが重要であると思います。もちろん短期間ですぐに完全な対応をすることは難しいと思いますが、少しでも意識することが大事だと思います。

IDEC横浜海外サポートデスク

IDEC横浜では台湾現地にサポートデスクを設けて、横浜市内中小企業の台湾ビジネスに関するサポートを行っております。是非IDEC横浜にお問い合わせください。

講師について

IDEC横浜・海外サポートデスク(台湾)

Pangoo Company Limited 代表 吉野 貴宣

https://www.pangoo.jp/注意事項

本レポートの内容は筆者個人の見解であり、IDEC横浜を代表するものではありません。また可能な限り注意を払って調査・考察しておりますが、万一誤りや不十分な点がございましたらご容赦ください。

- 公開日時

- 2023年8月14日(月)